在长达300年中,明朝一直都是雄踞一方的超级大国,发明甚多(包括,刷毛头式牙刷)。然而,大约从1630年起,季风的减弱(过去2000年中最弱的季风)导致了前所未有的干旱天气。这就引发了大规模人民起义。人类学家布莱恩•费根(Brian Fagan)在其《小冰河时代:气候如何改变历史,1300-1850》(The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300-1850)一书中写道,明朝的这些遭遇“比任何历史同期的欧洲动乱都严峻得多。”费根写道,到17世纪中叶明朝灭亡时,一直都很肥沃的长三角地区已经遭受了时疫、洪水和饥荒的侵袭。这些毁灭性的打击导致了朝廷内部政见不合、政权岌岌可危。

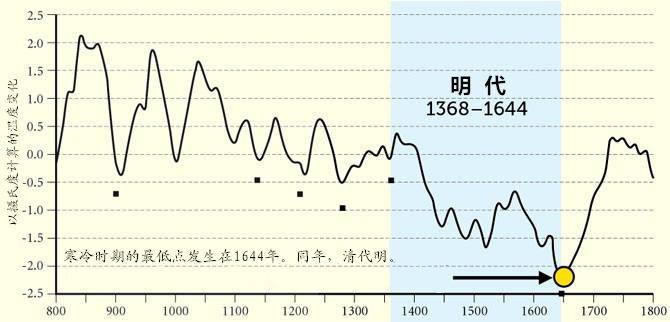

这一阶段的气温达到了历史最低值。埃默里大学(Emory University)的历史学家欧阳泰(Tonio Andrade)在其2011年出版的著作《丢失的殖民地》(Lost Colony)中写道,中国“在从1370年至今的时间中,17世纪中叶的温度是最低的,也是最干燥的。在过去500年中,1640年是中国北方最干燥的一年。”

紫禁城,最著名的明代建筑,大概是崇祯皇帝的最后一道壁垒。Kallgan/Wikimedia Commons.

正如欧阳泰所言,即便是对“最杰出的政府而言,如此局面也堪称挑战。”再说,崇祯的内阁又不能算是最杰出的那类。当粮食生产陷入瘫痪,崇祯的举措不当无疑又给业已脆弱的政府雪上加霜。这时的税赋却毫无减免,于是,忍饥挨饿的农民纷纷“放下手中的锄头,加入了起义队伍”,杰弗里•帕克(Geoffrey Parker)在其《全球危机:17世纪的战争、气候变化和灾难》(Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century)一书中这样写道。避世幽居的崇祯皇帝躲在北京的紫禁城(明代皇权的最突出象征)内,他不再信任大臣或立法官员,因为他们只顾着自己的派系斗争。(似乎很熟悉?)他没有再努力采取措施让法律和秩序重新归入正轨,相反,他将军队都撤回皇城,也就是基本将皇城以外的土地尽数让给日渐强大的起义军。此外,他还关闭了三分之一的驿站网络。此前的崇祯一直依赖这个网络交换信息。关闭它们意味着现在的崇祯已决定对日益恶化的局面一概置若罔闻。

明代气温骤降。摘编自杰弗里•帕克(Geoffrey Parker)的《全球危机:17世纪的战争、气候变化和灾难》

这时,同样因为面临干旱的威胁,满族部落入侵北方。崇祯再也没法应付这么多糟糕的局面了。帕克写道,“多地出现的种种灾害让明朝政府的压力不断攀升,明朝的社会体系最终土崩瓦解了。”此时,摆在崇祯面前的只有两条路,要么弃城逃至南京,要么原地不动。北德克萨斯大学的哈罗德•迈尔斯•坦纳(Harold Miles Tanner)在其《中国历史》(China: A History)一书中写道,“1644年4月25日清晨,众叛亲离后,明朝最后一位皇帝爬到紫禁城后的半山腰,自缢身亡。”

满族部落最终洗劫了北京城,并揭开了清代的历史大幕。