德国修建巴格达铁路的陆权战略对地区国际秩序有直接影响。与俄国在本国境内修西伯利亚大铁路不同,巴格达铁路必须经过当时的奥匈帝国和奥斯曼帝国,它需要建立国际联盟。在德国陆权扩张的过程中,伊斯兰世界是其施策重点。为打通去波斯湾和印度洋的战略通道,德国积极发展与奥斯曼帝国的战略联盟。1914年8月双方发表泛伊斯兰圣战的联合公告。这份用土耳其语、阿拉伯语、波斯语、乌尔都语,以及鞑靼语在伊斯兰世界广泛宣传的公告号召穆斯林们发动反对协约国的圣战。德国与奥斯曼帝国在公告中运用大量的泛伊斯兰口号动员北非、中东俄国和印度的穆斯林社会。

然而,德国海陆并举战略的后果之一是导致其陆权战略无法获得足够的经费。巴格达铁路的建设比预想的慢很多。与俄国修建西伯利亚大铁路不同,德国无力为其建设全部融资,又不愿意让他国参与进来。由于德国与奥斯曼帝国在铁路路线方面的分歧以及最初通车的路段无法盈利,这条铁路曾经被整整停建了三年。德国的工程师们在打通土耳其境内的金牛座山隧道时又遇到技术难题,同时德国在外交方面也遇到困扰。这些因素导致巴格达铁路到1914年第一次世界大战爆发时还有900多公里未能完工。即使是到1915年底,它还有480公里未完工。

最终,德国的陆海双重战略均以失败告终。

巴格达铁路是促成德国的强敌英国和俄国摈弃前嫌,联手打击德国的原因之一。这条铁路代表德国在东南欧和中东地区的影响,它既使英国感到威胁,也引起俄国的恐惧,并使得俄国更容易接受英国联手遏制德国的建议。换言之,德国的陆权战略改变了原来欧洲列强之间的关系,并导致了对德国不利的后果。

有人认为建巴格达铁路是引爆第一次世界大战的导火索。这种观点至多只是部分正确。虽然德国修巴格达铁路有军事意义,但是德国与英国之间非常激烈的海军军备竞赛才是当时英国人眼中最大的威胁。巴格达铁路即使是引起战争的导火索,也只是其中之一,而决不是唯一,更不是首要的原因。如果德国没有建设强大的战列舰队,直接挑战英国的海上霸权,英国不至于恐慌到全面摊牌。事实上,在德国大力发展海军之前,英国一直视陆权大国德国为抗衡法国和俄国的天然盟友。甚至在1898至1901年期间,英国仍然三次试图与德国结盟。然而,威廉二世深受马汉的海权理论影响和对英国海权的羡慕,固执地认为德国的世界政策离不开一只强大的海军,对英国结盟的建议无动于衷。德国发展强大海军的国策把它推向与英国正面冲突的不归之路,逼着英国转而与宿敌法国和俄国联手。

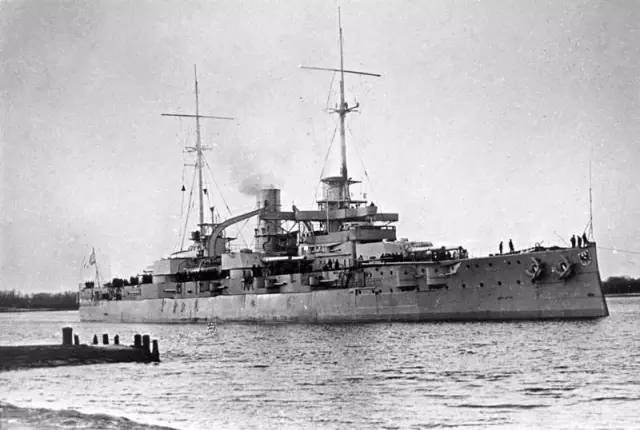

德国无畏舰

同样的道理,修建巴格达铁路本身也不构成俄国与德国摊牌的全部理由。如果威廉二世即位后,德国与俄国在1890年续签俾斯麦时代两国之间缔结的相互保障条约,俄国不会对德国有如此大的战略猜疑,以至于在1894年迅速地与宿敌法国和解,为日后联合打击德国留下伏笔。德国的全面出击、四面树敌对其走向战争的贡献要远远大于修巴格达铁路。

德国虽然花费巨资追求海权,发展海军,在第一次世界大战时其海上实力与英国相比仍然严重落后。尽管德国在与英国的日德兰海战中取得战术上的胜利,但它的军舰在剩下的战争期间却基本上被英国封锁在海港里无所作为。在当时的历史条件下,德国的海权战略根本没有成功的可能。德国发展海权根据的是风险理论,它的基本假设是英国不会选择走自掘坟墓的路。然而英国却并没有按常理出牌。它选择了与德国开战,并打败了德国,成为一战的战胜国,尽管其霸权地位也一落千丈,无可挽回地被美国取代。

同时,从财政的角度看,德国的海陆并举严重地分散了资源。如果德国把资源集中在发展陆权,而不是海权,巴格达铁路的建设就不会因为资金短缺被冻结三年。如果德国赢得这三年的时间,它可能完全改写第一次世界大战的历史。有史家认为,哪怕巴格达铁路能在1916年底,而不是实际上的1918年8月完工,德国仍然可以发动一场对苏伊士运河的致命攻击。这将会严重地威胁大英帝国的生命线,迫使它在战争中进行政治妥协。如果历史沿着这条轨迹发展,德国将成为一个在近东地区有重要影响力的强权国家。

1919年的《凡尔赛条约》使英国、法国和土耳其瓜分了德国对巴格达铁路的所有权利。伊拉克1932年独立后从英国手里买回其境内的路段。从君士坦丁堡到巴格达的路段在1940年才全线完工并通车。

虽然德国建立陆权的努力失败了,但是德国对陆权重要性的认识在第一次世界大战后有了进一步发展。这在德国两次大战期间以及第二次世界大战期间的地缘政治战略得到充分的体现。纳粹德国的重要人物鲁道夫·赫斯(Rodulf Hess)的老师、生存空间概念的提出者、德国地缘政治的代表人物卡尔·豪斯霍费尔(Karl Haushofer)认为麦金德是地缘政治理论的翘楚。同时德国对中东地区战略地位的认识和与伊斯兰世界结盟反对海权国家的战略在二战中继续发挥重大的作用。希特勒一直把现代土耳其的开国之父凯末尔奉为楷模。

即使在二战中,导致德国失败的也不是其陆权战略,而是其四面出击、到处树敌的打法。

转载请注明:北纬40° » 帝国主义列强的“一带一路”往事与中国的超地缘战略