喀土穆之围

埃及政府力图保住苏丹殖民地,又派出一支由埃及人组成的征讨大部队,由英军上校威廉·希克斯指挥。这支军队在1883年11月遇伏,几乎全军覆没,数千支连发步枪和若干克虏伯大炮及炮手均为马赫迪军所得。同时在尼罗河以东,马赫迪派遣部将四处袭扰并在水井中下毒。此战后,马赫迪的势力如滚雪球般高涨,他的代理人甚至渗入埃及本部。

面临希克斯惨败的冲击,英国的自由党内阁才开始认真看待苏丹危机。意见分为三派:一派主张立即全面抽身,不仅从苏丹,甚至从埃及撤军;一派呼声更高,主张积极干预,必要时不惜动用英军与马赫迪一战;首相格莱斯顿为首的大多数阁员却倾向于中间路线,马上从埃及撤军不现实,但一旦条件允许就立即退出埃及,格莱斯顿还打算迫使埃及从苏丹撤军以防止英国卷入。

在格莱斯顿等人看来,苏丹只不过是一处浪费埃及资源的下水道,让英国军人在苏丹进行战争更是不可想象的荒唐之举。1884年5月,格莱斯顿在下院宣称,苏丹人民是“正在为争取自由而战的人民,而且他们正在正当地为被解放而战”。后来,他为这次发言后悔不迭。

维多利亚女王敏锐看到,希克斯被马赫迪军击败一事必然使英国的国际声望严重受损。女王写信敦促格莱斯顿给马赫迪军一个打击,她指出马赫迪军根本抵挡不了武器精良的正规部队。在女王看来,虽然败于马赫迪的是埃及军队,但失败的远征是由英国人指挥的,因此必然使全世界都轻视英国。“我们一定不能听任这个美好、富饶的国土和它的和平居民成为屠杀、掠夺和彻底混乱的牺牲品。这对英国这个名称肯定是耻辱,全国将不会忍受这个耻辱。” 女王愤怒地写道。

格莱斯顿内阁还是作出了从苏丹撤退的决定,并决定选取一位最适合的人士前往。这位深孚众望的人选就是查尔斯·戈登将军,他几乎是举国最受尊重的基督徒和军人。特别是他曾受埃及之聘,担任过苏丹总督,并查禁过当地的奴隶贸易。

临危受命后,戈登随即出发前往喀土穆。他到达此地后发现立即撤退是不可能的,因为这不仅意味着要放弃另外几个孤悬于敌人海洋中的据点,放弃那些守军与其他人员,还意味着将苏丹人民交给马赫迪,让他们忍受其暴政。戈登表示:“我是强烈反对永久保留苏丹的,只是我认为我们应该体面地离开这里,给那些有身份的人找一个可以领导他们的人,让他们团结在他的周围。”但由于种种原因,这样的人选一直不能到任。

戈登颇有预见力地指出,让马赫迪进入喀土穆不但意味着苏丹全境重陷野蛮,还会对埃及的安全形成莫大威胁。马赫迪并不是一个合适的宗教人物,而是一股可怕的势力。就像城墙不能抵挡热病一样,一旦英国为了自保而撤退,这股势力会蔓延到阿拉伯半岛、叙利亚乃至整个伊斯兰世界。戈登建议派遣一位干练的将领前往喀土穆,随调一支大军,再拨饷两百万。如此部署下,马赫迪很快就会被压垮,他的部队将“自行土崩瓦解”。戈登看穿了马赫迪国家的本质,但并没有得到格莱斯顿内阁的认同。

时间紧迫,马赫迪一路向东进军喀土穆。两个月的行军过程中,一路招降纳叛,军队滚雪球般增长。待他到达与喀土穆隔河相对的恩图曼时,麾下已有十万余众。马赫迪军初时进展不大,因为他们挡不住炮火,但喀土穆的供应问题不久变得严重起来。

随着喀土穆被围,英国官方又提出让戈登乘坐轮船单独从尼罗河撤退,戈登坚拒了这一提议,不愿背弃那些信任自己的人。戈登认识到,自己被派到苏丹来进行撤退,其实是在完成一个不可能完成的任务,既然已经来了,他除了担起这份责任以外别无他法。在被包围的几个月里,他坚定地利用手头一切资源加强城防,最后的这段岁月或许是他一生最光辉的时刻。

戈登陷入重围,格莱斯顿内阁陷入国内各阶层舆论的一致指责之中,不得不派出一支援军前往喀土穆,但援军行进非常缓慢。1月中旬,城里的饥荒开始发威,士兵的精神与气力下降从而无力修复防御工事,处于最低水位的尼罗河使得守城雪上加霜。

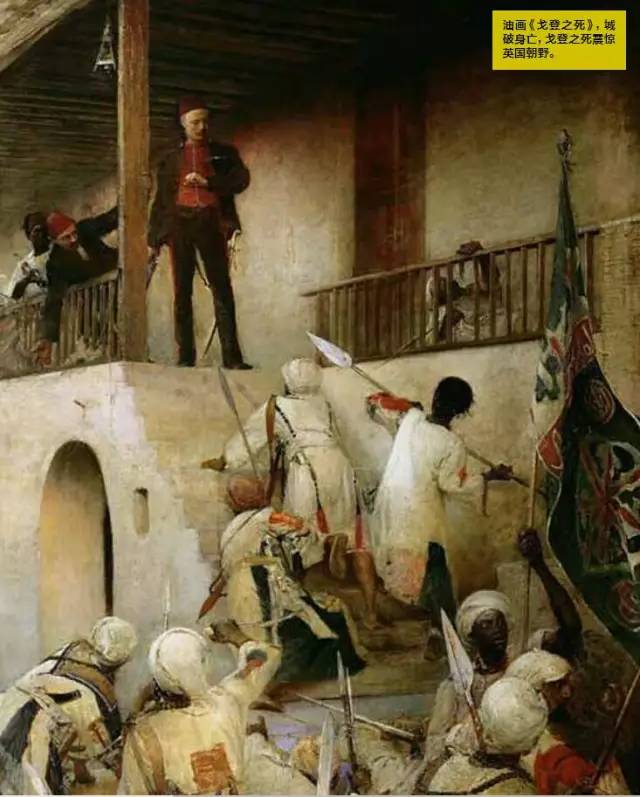

1885年1月26日,随着马赫迪军发起总攻,喀土穆终于陷落,全城沦为一片瓦砾场。戈登的头颅被野蛮地割下,被送到了马赫迪面前。马赫迪下令,将头颅安放在大路边一棵树的枝桠上,所有经过的人都要向它扔石头。

转载请注明:北纬40° » 百年前的“伊斯兰国”事件